318 名前:名無しさん@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2011/02/11(金) 21:58:31 ID:YcD7KRX3O

習作 題: <愛しい日々よ>

注意事項: 8巻以降の妄想 キャラ妄想 エロゲの主人公のような兄貴

原作全て、かつ俺妹Pのネタばれを含みます。また、同作から、

台詞や表現をそのまま記載しています。

目標事項: 高坂兄妹以外も書く

_______________________________________

俺の名前は高坂京介。

近所の高校に通う18歳。

自分で言うのもなんだが、極々平凡な高校生―――――――だった。

平凡で、変わり映えのしない、緩やかな毎日。

かつて俺が愛しいと思っていた日常は、きっともう戻らない。

なぜなら俺は――――――――。

「―――ちゃん。きょうちゃん。きょうちゃんてば~~~。」

慣れた声と名前で現実に引き戻される。

幼馴染は心配そうに俺の顔を覗き込んでいた。

「きょうちゃん、最近ボーっとしてることが多いけど、大丈夫?」

「………悪りぃ。ちょっと、寝不足でな。」

「もう、きょうちゃん。勉強頑張るのもいいけど、無茶しちゃだめだよ?」

「ああ。分かってるって。」

俺は急いで鞄に荷物を詰め込み、立ち上がる。

「帰るか、麻奈実。」

「あ、ごめんね、きょうちゃん。

今日はちょっと、用事があって、一緒には帰れないの。」

「………そっか。じゃあ、また明日な。」

俺は鞄を担いで教室を出ようとした。

「あ……まって、きょうちゃん。」

「ん?」

「きょうちゃん、何か悩み事あるでしょ?」

いつもいつも、俺のことを心配してくれる麻奈実。

ホント、おれの母親か、婆ちゃんのような……得難い友人だ。

「まあ、お前にはばれちまうよな。

………でも悪りぃ。ちょっと、お前にも相談できないことなんだ。」

「そっか。でも、私で力になれることがあったら何でも言ってね?」

「おう。サンキュな、麻奈実。」

教室を抜け、廊下を渡り、玄関に着くと黒猫が居た。

彼女が上履きを脱ぎ、外靴を履いて顔を上げると、俺と目が合った。

軽く手をあげて挨拶する。

「先輩。今帰りかしら?」

「おう。折角だし、一緒に帰るか?」

「ええ。…………先輩、顔色が悪いわ。」

黒猫は不安そうに俺の顔を見上げる。

「大丈夫だ。ちょっとした寝不足でな。心配すんな。」

「………そう。ならいいのだけれど。」

黒猫と並んで下校する。

俺たちはごく自然に、クラスのことや部活のことを語り合う。

普通の先輩と後輩。

しかし以前はそうではなかった。

今でも思い出すあの夏の日々。俺たちが恋人でいられたのはわずか数日のことだった。

俺たちは短い日々の間に多くを得て、多くのことに気付き、

―――そして、ただの先輩と後輩に、あるいは仲のいい友人に戻った。

黒猫に非は無い。すべては俺の責任で、俺の不甲斐無さのせいだ。

俺は彼女に恨まれていても、愛想をつかされて嫌われていても仕方ないのだ。

それでも、黒猫は俺の後輩で居てくれる。こうして以前のような友人でいられるよう、

努めてくれていた。

俺には彼女の内心を窺い知ることは出来ない。

それでも、黒猫の優しさが嬉しくて、それに報いてやりたかった。

そう思って、普段通り会話を続けていたのだが、黒猫は立ち止まって俯いてしまう。

「……どうした。」

「先輩。やはり顔色が悪いわ。本当にただの寝不足?それとも―――。」

「…………ハハ。悪いな、心配掛けて。」

「そう。やはり、まだ迷っているのね。」

「迷うっつーかさ。どうしていいのか、わかんねえんだわ。」

「そうかしら?考えることなんて、ないと思うのだけれど。」

「……そうか。お前がそう言うなら、きっとそうだと思うけどさ。」

「あら?私って、随分と信頼されているのね。」

「まあ、お前って優しいしな。

―――それに、俺のことなんざ、何でもお見通しなんだろーしな。」

そう言って俺は歩きだす。

しかし、黒猫は動かなかった。

俺が振り向くと、黒猫は俺に告げる。

「先輩。誰だって、他人の心なんて見えないわ。私だってそう。あなたは私が何でも

お見通しみたいに言うけれど、全然、そんなことはないわ。だからこんなにも、私

は苦労しているの。」

「他人が何を感じているか、自分のことをどう思っているか。その本心を見ることは、

とても難しい事よ。いいえ、所詮他人の心を把握することなんて、出来ないわ。」

黒猫はまっすぐに俺を見つめる。

その真剣な目は、必死に俺に何かを訴えかけるようで、強く、切なげだ。

「それでも、人は、他人の本心が知りたいと思うものなのだと、私は思う。

そう思い続けるべきなのだとも。そうでなければ、人と関わって生きていくことは、

とても寂しくて、ただ苦しいだけだわ。」

「………………。」

「だから先輩。しっかりしなさい。」

以上よ、と告げて、黒猫は早足で立ち去って行った。

正直、この時は突然のことで、俺は黒猫の言いたいことがよく理解できていなかった。

玄関を開けると、リビングから出てきた妹と鉢合わせになった。

ライトブラウンに染めた長い髪。爪には鮮やかなマニキュア。

スラリと伸びた手足。均整のとれた身体。

すっぴんでも十分に目を引くだろう顔を、入念なメイクでさらに磨き上げている。

「ただいま。」

「………お帰り。」

未だ慣れない挨拶を交わし、お互いに黙りこむ。

居心地の悪い空気が流れた。

桐乃は、俺と黒猫が別れた、と聞いた時から、黒猫に以前よりも、優しく…という

か、黒猫に対して素直になっていた。

相変わらず口論は絶えないようだが、それでも、傷ついた親友を心配しているのだ

ろう、変化があった。

そして、逆に俺には、自分からはまるで話しかけてこなくなった。

最初はとまどったが、それも当然なのだろう。

詳しい事情は話していないが、俺のせいで親友が傷ついたのは事実なのだから。

俺の方も、桐乃を避けるようになっていた。理由は――――

「……なに玄関で突っ立ってんの。」

「……うるせえよ。」

俺は靴を脱いで玄関に上がり、リビングのドアを開く。

入れ違いになった桐乃は、フン、と鼻をならして階段を上がって行ったようだ。

相変わらずハラの立つ態度だ。

―――なあ、おい、信じられるか。

俺、どうやらあんなやつのことが好きらしいぜ?

冷蔵庫から麦茶を取り出して、グラスに注ぐ。

一気に飲み干し、ふう、と一息ついたところで、お袋が声を掛けてきた。

「ねえ、京介。ちょっといいかしら?」

「あんだよ。夕飯のお使いか?」

俺、色々あって疲れてるんだけどなー。

「ちがうわよ。桐乃のことなんだけど。」

「桐乃?桐乃がどうかしたのかよ。」

「あの子、最近なんだか様子がおかしくない?」

「………そうなのか?」

「そうよ。……あんた、もしかして気付いてないの?」

「全然、気付かなかった。」

理由は単純で、最近桐乃のことを避けているからだ。

あいつも、最近は俺に話し掛けてはこない。

「はあ。あんた、そんなだから折角出来た彼女にもフられちゃうのよ。」

お袋よ。それは傷心の息子には禁句だぜ。

ていうかあんたの方がデリカシーないだろ。

「なんていうか、……不安そうなのよね。すっごく。」

「不安?あいつが?何を。」

「そこまでは…ちょっと分からないんだけど。

でも、以前はずっとあんな感じだったのよね。まあ、あそこまでじゃないけど。」

以前、というのは恐らく――――。

「そうそう。ちょうど、あんた達が仲悪かった頃みたいに。」

「……まあ、良く分からんが、気をつけてみるわ。」

お願いね、と心配そうなお袋を残して自室に戻る。

いつもなら机に向かうところだが―――。

ぼすっとベッドに倒れこむ。

そのまま仰向けになって天井を仰ぎ、次いで妹の部屋との壁を見つめる。

『あんた達が仲悪かった頃みたいに』。

あの頃の桐乃は、ここ1年程のあいつと比べて、不安そうにしていたというのか。

妹のことを、居ないものとして完全に無視してきた俺は、そのことに気付いていなかっ

た。

思えばこの1年、桐乃の巻き起こす騒動に付き合わされ、必死になって世話を焼き、

俺たちの関係は変わったはずだった。

なのに、今も俺は桐乃の変化に気付いてやれていない。

結局俺たちの関係は俺が思っているほど変わっていないのだろうか。

相変わらず、俺は妹が何を考えているのか全然分からない。

あいつは、いつも――――。

そう。いつだって桐乃は、……………分からない。

急に機嫌を良くしたり、悪くしたり。

俺に笑顔を向けてくれるかと思えば、思いっきり睨んできたり。

俺なんかゴミみたいに見下してんのかと思えば、世話を焼いたことに対して、感謝して

ると言ってくれたり。

俺の前から突然いなくなって、だけど帰ってきてくれて。

俺を偽の彼氏にしたかと思えば、俺の前に偽の彼氏を連れてきた。

全然、まったく、何を考えているのかさっぱり分からない。

今だって、何に悩んでいるのか、俺には分かってやれない。

それでも、これまでそうしてきたように、俺はあいつの兄貴だから―――。

だから、あいつが悩んでいるんなら何とかしてやりたい。

そう思って部屋を出た。

桐乃の部屋のドアをノックする。扉はすぐに開かれた。

「……何?」

「は、話があるんだ。」

桐乃は、少しの間、逡巡するように視線を迷わせていたが、

「………入って。」

「おう。」

いつものように、俺は妹が放ってきた猫のクッションの上に座る。

そして桐乃は、なぜか俺の正面にクッションを置き、その上に座った。

「め、珍しいな。」

「……いいじゃん別に。で、話って何。」

「お袋が心配してたぜ。お前、何か悩んでんのか?」

問いかけると、桐乃は表情を強張らせた。

そしてすぐに俯き、ぼそりと告げた。

「…………あんたには、関係ない。」

「………それは、俺じゃ、お前の力にはなれないってことか?」

「………………。」

長い沈黙。しかし桐乃は黙ったままだ。

妹は視線をさまよわせ、眉根を寄せて目を伏せ、何事か逡巡しているようだ。

なるほど、お袋が心配するわけだ。

鈍い俺でも一発で分かるくらい、桐乃は不安そうで、どこか怯えているようだった。

何かに耐えるような桐乃の沈黙は、いっそ、『あんたなんかあてにならない』とでも

言われた方がマシなんじゃないかとさえ思えた。

「何とか、言ってくれよ。」

「………じゃあ、あんたに聞きたいことがある。」

「……何だよ。」

「あんた、………あんた、なんで黒いのと別れたりしたの。」

「そ、それは、今関係ある話じゃねーだろ。」

「いいから、答えなさいよ。」

「それは…………………………すまん。言えない。」

言えるわけがない。

しかし桐乃がそれで納得するはずもなかった。

「なんで!!」

「そ、それは………お前には、関係ないだろ。」

「関係ある!!!!!」

「関係………………あるわよ。」

「あたしに関係ないわけ、ない。」

顔を上げた桐乃は泣いていた。強く目に力を込め、歯を食いしばっている。

絶対に泣くまいと強く心に誓い、力の限り耐えて、それでも、どうしても涙だけが零れる。

お前、なんでそんな顔してるんだよ。

どうしようもないほど胸が苦しくなり、泣いている桐乃をどうにかしたくて手を伸ばした。

「桐乃―――。」

「触んな!!!!!!」

バシッと部屋中に響くような音を立てて手が払われる。

これまでにない、強い拒絶だった。

「っ痛……!?」

「もう、もう嫌……。ワケわかんない。なんなのよ。あたし……あたしは、どうすればいい

のよ………………。」

桐乃は頭を抱え、何に対してか分からない呪詛を呟く。

様子がおかしい。

「おい桐乃、お前大丈夫か!?」

「うるさい!!!」

桐乃はさらに身を固くして叫ぶ。

「あんたなんか、―――――――あんたなんか大っ嫌い!!!!!!!」

俺はよほど情けない顔だっただろう。

自分でもはっきりと分かるくらい顔面蒼白だったし、一瞬視界が白く染まって気を失う

かと思った。多分傍から見たら死にそうな顔だろう。

だからかもしれない。叫んだ桐乃の方が驚いた顔をしていたのは。

そして、そんな桐乃の表情で俺も意識を取り戻すことができた。

俺は混沌とした頭と心で必死に言葉を紡ぐ。

「あのな、正直何でお前がなんでそんなに怒ってんのか俺には分からねえ。けど、本気

で怒ってんのは分かる。だから、ワケは分からんがきっと俺が悪いんだろ。とにかく

謝るよ。ごめんな、桐乃。」

「あ、あの………。」

「だから泣くな。お前が泣いてると俺はどうしていいか分からん。」

あと、黒猫と別れた理由は、気持ちの整理がついたら絶対話すから。

そんなようなことを言った気がする。

そして、桐乃の返事を待たずに部屋を出て、自室に戻る。

本当はもっと桐乃と話をするべきだった。だってこれじゃ、何の解決にもなって無い。

しかし、その時の俺にはなにも考えられなかった。

ただただ、桐乃の見えないところに行くことしか頭になかった。

妹の悩みを聞きに行って、その妹から逃げ出す情けない最低の兄貴だ。

ドアを閉めて、そのまま腰が沈んだ。ずるずると背中が扉にこすれる。

『あんたなんか、大っ嫌い――――――。』

そう。そんなことは知っていた。ずっとそう思ってきたし、それが当然だった。

なのに、俺には流れる涙を抑える気力すら、湧いてこない。

「そういえば、意外にも。」

「言われたこと、―――――無かったな。」

ここにきて俺は、否応なく自分の本心に気付かされた。

やはり、あの日の黒猫の指摘は正しかったのだ。

そう、あれは俺と黒猫の最後のデートの日―――――

「改まって、話ってなんだよ。」

その日の夕方、街でのデートを終えた俺たちは、中央公園のベンチで並んで座っていた。

黒猫に大事な話があるからと言われ、落ち着ける場所として、俺はこの公園を選んだ。

黒猫は答えず、至近距離でじっと俺の目を見ている。

彼女の真剣な瞳は美しく、吸い込まれるように見入ってしまっていた。

こ、これはもしかして…………。

しかし、俺の期待は裏切られた。

「ねえ先輩。ちょっと聞きたいことがあるのだけど。」

「―――――へ。キスするんじゃねえの?」

黒猫は、目を見開いてかぁっと紅くなり、腰を引いて俺から遠ざかった。

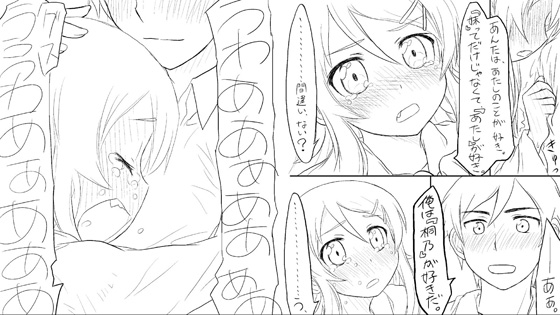

「き、き!?……あ、あああああああ。あなた、何を考えているの!?」

「だ、だってお前、お前が至近距離で見つめてくるからだろうが!?」

「ひ、人が真剣な話をしようとしている時に、何ていやらしい雄なのかしら………。」

おぉい黒猫!? そりゃひどいんじゃねぇの?

だって、俺達恋人だよ? 夕方の公園のベンチだよ?

むしろここはイチャイチャして当然じゃん………。 ぜってー俺は悪くない。絶対だ。

「わ、悪かったよ。……それで、話って何だ?」

「…………。」

黒猫は視線を伏せ、答えない。口を開きかけては、視線を逸らしてやめてしまう。

何かに迷うような彼女の仕草は、しかし真剣なもので、俺は黒猫が自分から話し出すのを

待ってやることにした。

しばらく待っていると、黒猫は、一瞬ギュッと目を瞑り、意を決して話を切り出してきた。

「先輩。私たち、ここ数日はずっと一緒に過ごしてきたわね。」

「ああ、そういや毎日デートしてるな。ラブラブって感じだな。ハハ。」

「………茶化さないで頂戴。」

「悪りぃ悪りぃ。」

「…………ふぅ。まったく。えぇっと、それで………そう。」

「あなた、時折上の空と言うか。ぼんやりしていることがあったわ。

………何を考えていたのかしら。」

心当たりはある。時折、フッと考えていたこと。

俺と黒猫が、毎日のようにデートをしていた理由。それについて思うことがあり、俺は

時折ぼんやりと、そのことに思いを馳せていた。

だが、それでも極僅かな時間の筈だ。

俺は黒猫のことが大事だし、一緒にいる時間を大切にしたいから、余計なことは考えない

ようにと、努めてきた。

「…………ほんと、よく気付くよな、お前。」

「ええ。あなたのことを、見ていたから。」

黒猫から想いを告げられたあの夏コミの翌日にも同じことを言われた。

しかし、あの日感じていたような陶然とした気分にはなれなかった。

黒猫は、寂しげな、それでいて冷やかな目で、俺を見上げている。

「何を考えていたか、当ててみましょうか。」

「……面白いじゃん。言ってみろよ。」

「『何故妹は、俺に彼女が出来ることに反対しないんだろう。』」

「――――――っ。」

「……ふっ。どうやら、図星のようね。」

あの日―――――黒猫に告白された俺は、すぐには返事をしてやれなかった。

俺は桐乃に彼氏が出来ることに猛反対した。

結果として御鏡のやつは偽の彼氏だったが、俺は本気で、あいつの気持ちなんか無視して、

妹を取られまいと無茶苦茶を言って別れさせようとした。

なのにその次の日に、告白されたからって恋人になるなんて、出来ないだろ。

それにあいつのことだから、大事な友達を取られたみたいで怒るんじゃねーかって思った

んだ。

あいつが怒って、また黒猫とギクシャクしちまったら、沙織にも黒猫にも申し訳ない。

けれど、黒猫の告白を真剣に受け止めるなら、さっさと返事してやらなくちゃ―――。

そう思って、俺は数日悩んでいたのだが―――――。

『あんた、黒いのにコクられたんでしょ?―――――付き合っちゃいなよ。』

桐乃は、突然そんなことを言ってきた。

「なあ黒猫。」

「何かしら。」

「お前、俺に告白したこと、桐乃に話したのか?」

「…………いいえ。むしろ逆よ。」

逆?

「私はね、あなたの妹に背中を押されたのよ。」

「………え?」

「勘違いしないで頂戴。あなたに想いを告げたのは、もちろん私の意思よ。―――でも、

そうね。あの子が納得してくれるなら…………それが、私にとって、より望ましい。」

それは、どういう意味なのだろう。

真意を知ることの出来ない俺を置いて、黒猫は続ける。

「あの日、あんなことになって、正直私は怖くなってしまったわ。

どちらを選んでも後悔することになる。目の前に、その事実を突き付けられて。

……ふっ。口では恰好のいいことを言ったけれど、あんまり不様で我ながら泣きそう

だったわね。」

「でも、他ならぬあの子に背中を押されてしまっては、その意思を、汲まないわけには

いかなかった。いったい何を考えて、どんな思いで私の後押しをしているのだろう。

そう、考えてしまうもの。」

薄く微笑む黒猫。

大切なものを慈しむようなその笑顔は大人びていて、もの寂しげでもあった。

そしてその笑顔のまま、俺に問いかける。

「ねえ先輩。お願いがあるわ。」

「ああ。なんだ。」

「私に、聞かせてくれないかしら。ここ数日、私との逢瀬だというのに、一体どんな気

持ちでいたのかしら。あなたが何を想っていたのか、聞かせて頂戴。」

とても、とても大切な問いかけだった。

俺は、黒猫のことが好きだ。以前から気になっていたし、告白されてメチャクチャ嬉し

かったのも本当だ。毎日デートして、本当に楽しかった。

だけど、こいつと2人きりの間、黒猫のことだけを見れていなかったのは本当だ。黒猫が

怒っていてもしょうがないと思う。だから、正直なところを話すことにした。

「先に言っとくけどな。お前とデートして、俺はすげえ楽しかったよ。

お前と彼氏彼女やれてるのが嬉しい。本当だ。それだけは信じろよ。」

「………ええ。信じてあげる。」

「そんで、お前の言うとおりだよ。俺は桐乃が、俺たちが付き合うことに賛成してんのが

悲しかった。俺はあいつに彼氏がいるって聞いて、大慌てして、騒いで、無茶苦茶やら

かしたのによ。俺のことなんざどうでもいいのかって思って、ムカついてた。」

俺ってやつは、本当にどうしようもないシスコンだ。

こんなバカみたいな、ガキみたいなこと言っちまってよ。

だってのに、黒猫の奴は黙って話を聞いてくれるから、俺は止まることが出来なかった。

「俺ばっかあいつのことに必死になって、心配してさ。なんか、寂しかったんだ。

すげえ寂しくて、悲しかった。」

黒猫は目を閉じ、くすっと小さく微笑う。

「……それが、あなたの気持ちなのね?」

「ああそうだよ。こんな情けない彼氏で、本当にすまない。」

俺は向き直って黒猫に謝罪する。

「………そう。では先輩。私がひとつ、躾として教えてあげるわ。」

「し、躾ぇ?」

躾っておい。

「あなたには呪いがかかっていたのよ。私があなたにかけた呪いより、ずっと前から。

でもそれは、巧妙な迷彩と封印によって隠されている。だから先輩は自分が呪われ

ているという自覚さえない。そしてその呪いの効果のために、私の呪いの効き目が

半減してしまっているのね。だから私は、いつかあなたがその呪いを打ち破ってく

れると信じて、私のために、あなたの呪いの封印を解いてあげましょう。」

「………何の話かさっぱり分からん。」

黒猫は言い放つ。

「先輩。あなたは妹が好きなのよ。それもきっと、妹としてではなく。」

「………………………………………………………………は?」

言っている意味が理解できない。

俺が?桐乃を?い、妹としてではなく!?

どうやら俺は声に出していたらしい。

黒猫は腕を組んで、こくこくと頷いている。

「え、ええええぇぇぇぇえええええぇえぇええええ――――!!!!!????」

「っ!きゅ、急に大きな声を出さないで頂戴。」

「だってお前、ば、馬鹿じゃねぇーの!?」

「馬鹿とは、どうして?」

「き、桐乃は妹だぞ!?妹に恋する兄貴なんか現実にいねえよ!!!」

「あら?私の目の前にいるようだけれど?」

「だから誤解だ!!!確かに俺はシスコンかもしんねーけどさ、あんなムカつく

やつのことなんて………。」

「では、嫌いなの?本当に?」

「そりゃ、もちろん――――――――――。」

「嫌いだよ。だけど…………………。」

ずっとずっと、ずっと、俺は桐乃なんて大嫌いだと思っていた。今だってそうだ。

なのに、いつからか相反する気持ちが湧いてきて、めちゃくちゃ妹が心配になった。

ムカつくのに、生意気なのに、妹がかわいくて、一緒にいると楽しい事もあって。

俺が答えに迷っていると、黒猫はベンチから立ち上がり、2、3歩ほど歩いて俺の

方に向き直る。

「……………そうよね。あの子は嫌な女よ。

本当に腹の立つ女よ。いつだって私の気に食わないことを言ってくるし、傲慢で

矮小で。何度くびり殺してやりたいと思ったことか。」

「―――だけど、ふと気がつくと、あの子と共に過ごす時間を愛しいと思っている

自分がいる。」

黒猫は胸に手を当て、噛みしめる様に想いを告げる。

俺は黒猫の、ここには居ない桐乃への告白を聞いた。

「居なくなってしまって、自分にとってどれだけ大きな存在か気付いたわ。

大嫌いだけど、大好き。とても憎たらしいけど、でもとても可愛くて。

まるで、年の近い、大きな妹が増えたみたいな、そんな気持ちよ。ふふ………

きっと私も、呪いにかけられているのね。」

きっと、俺と黒猫の桐乃への気持ちはとても似ている。大嫌いで、憎たらしくて、

だけどとても可愛くて、可愛くてしょうがなくって。心配で。

いなくなっちまうと寂しくて死にそうになる。

「黒猫、お前――――。」

「………何よ。呪うわよ。」

顔を紅くして、ジト目で俺を睨む。

こいつのこんな表情は久しぶりで、俺は思わず笑ってしまった。

「ふん。……………ねえ先輩。自分の気持ちは分かったかしら?」

「それは、分かったつもりだ。俺は妹として、桐乃が好きだ。愛してると言っても

いいね。けど、お前の言うのとは、―――――――。」

「………違うの?本当に?」

「…………………………ち、ちがうはずだ。多分。」

「…………ふぅ。まだ認めないとはね。強情な駄犬だわ。躾が足りないかしら?」

好き放題言いやがる。

確かに俺はシスコンだし、桐乃が好きだ。でもそれは、妹としてってだけで、

俺が今まで、あいつに色々やってきたのも、そのせいだ。そう。例えば――――

例えば、深夜の秋葉原から自転車で飛んで帰った。

例えば、短いメール1つでアメリカまで連れ戻しに行った。

例えば、あいつと彼氏を本気で別れさせようとした。

―――あれ?

途端、俺の胸の中にモヤモヤするものが湧いてくる。

思い返せば、俺の行動は、例えシスコンでも、ハッキリ言って異常だった。赤城の

やつでも、きっとそこまではしない。

い、いや………もし、仮に。

仮に、俺があいつのことを本気で好きなんだとしても――――。

「お、俺にはお前がいるだろ?」

「………!」

俺の縋るような言葉を聞き、黒猫は目を大きく見開いた。顔を紅くして、俯いて、

両手を握りしめ、細く震えて、そして俺に最後の問いかけをする。

「では、切り口を変えてみましょうか。」

「お、おい、お前まだ―――――。」

「月並みだけれど、先輩はあの子と私、どっちが大事なの?」

サアッと、一陣の風が通り過ぎて行った。

何も迷うことはないはずだ。目の前の恋人が一番大事だと、そう言ってやるべきだ。

こいつの彼氏だっていうなら、それが当然のことだろう。

なのに、俺はそう言ってやれない。言えないのはきっと―――――。

「………二人とも、俺にとっては大事だよ。嘘じゃない。」

「…………………そう。その答えだけで十分だわ。」

「何が……。」

「先輩。一旦、私たちの関係を無かったことにしましょう。」

再び風が吹く。

黒猫の長い髪が揺られ、赤い瞳から零れた涙がきらきらと流されていった。

「わ、私は、前に言ったでしょう?自分の欲求に素直になって、思いっきり欲張りに

なるのだと。私にとってもっとも望ましい結末を目指すとも。」

確かに耳にした、黒猫の決意だった。

「私はね、先輩。あなたがとても大切よ。あなたが、あなたの妹を大切に思うのに

負けないくらい。だからあなたにも、私のことを1番に見て欲しいの。そうでな

ければ、私の望みは果たされないわ。だから―――――――。」

「だから、俺がお前を1番に見てやれないなら、恋人ではいられないと?」

「ええ。その通りよ。」

「………確かに、俺はお前を一番に見てやれていない。それは認める。

だけどな、これから付き合っていくうちに、お前の望むようにしてやれるようにな

るんじゃないかって、俺はそう思う。それじゃあ――――――駄目なのか?」

「駄目よ。何度も言わせないで頂戴。私は欲張りになったの。

………そうね。だからこそ、本当はあなたを手放したくはない。」

「だったら――――。」

「でも、それでは駄目なの。それでは私が納得できない。あなたが自分の本音に向き

会いもせず、私を逃げ場所にするかのように縋ってくるのは、わたしの思い描く、

もっとも望ましい結末ではないわ。」

彼女の望む結末。黒猫は、そのために全力を尽くすと言っていた。

なら、こいつが俺と別れようとしている理由は―――。

「あなたが自分の気持ちに決着をつけて、それでもその時、私が一番大事だと言える

なら―――。その時は、再び私の恋人にしてあげるわ。」

黒猫は微笑む。目の端に涙を浮かべながら。

それでも包み隠さず本音を打ち明けてくれた彼女は、どこか晴れやかな笑顔だった。

そんな顔をされれば、もう俺から文句など出るはずもない。

「お前の気持ちは分かったよ。」

「ええ。分かってくれて嬉しいわ。先輩。」

穏やかな微笑み。

これが俺の失った恋人かと思うと、その場に倒れ伏して泣きたくなった。

そのぐらい、俺は黒猫が好きだった。だから、いつか。

いつか、俺の気持ちに決着がついて、もしその時俺にとってこいつが一番なら。

そう、胸を張ってこいつに言える日がきたなら―――――――。

その時は、今度は俺から告白して拝み倒して、なんとしても彼女になってもらおう。

そう思った。

桐乃に拒絶されたあの日から、数日が経っていた。

今や、黒猫と別れたあの日から続く俺の悩みは、寝不足と比例して深刻なものに

なっていた。

隣の部屋にいる妹が気になって眠れず、苛立つ感情を勉強にぶつけてやり過ごす

日々。

いっそこのまま気でも狂ってしまえば、楽になれるかもしれなかった。

あの日から、俺と桐乃は一言も口を聞いていない。

桐乃は、俺と目を合わせることさえ避けるようになった。かつてのように舌打ち

をすることもなかったが、俺なんか知ったこっちゃないと言われているようで、

とても胸が苦しく、苛立つ。

俺の方でも、妹に大嫌いと言われ、なのに自分の気持ちを自覚してしまったあの

日から、恐ろしくて碌にあいつの顔を見ることも出来なかった。

両親は俺たちを心配そうに見つめているし、親父には呼び出されたこともあった。

だが、どうすることもできず、俺は『大丈夫だ』と繰り返すしかなかった。

麻奈実にも毎日のように心配させちまってる。

黒猫にも、赤城にも、ゲー研の連中にも―――俺はなんとも情けない状態だった。

そしてそれは、妹も同じだったらしい。

その日、あやせに呼び出された俺は、いつもの公園にやってきた。

あやせとは、桐乃の偽彼氏騒動の後に電話して以来、連絡もとらなければ会っても

いなかったから、久しぶりのご対面だ。

いい機会だから、ここは大好きなあやせに癒してもらおう。俺はそう思っていたの

だが―――――。

「こんにちは、お兄さん。………………酷い顔。」

「う、うわああああぁあぁあぁああああああああああん!!!!!」

号泣。

その場で崩れ落ち、俺の精神にとどめを刺してくれやがったあやせの前で大声で

泣いてやった。

ひでえ。あんまりだよ。

お、俺はもう死んだ方がいいのだろうか。妹に大嫌いと言われ、その親友からは

会うなり『酷い不細工ですね』と言われてしまったうわあああああああああ。

「お、おおおおおおお、お兄さん!?なんで急に泣いてるんですか!!?」

「ぐすっ……ひぐっ……だって、お前が、『酷い不細工ですね。見苦しいので死んで

下さい』っていうから。…………うおおおおおぉぉぉおおおん。」

子供のように泣きじゃくる俺であった。

「ご、誤解です!!私はただ、お兄さんの顔色が悪いから心配で……。」

「え!?そ、そうなのか?」

「そうですよ。ですから誤解なんです。」

一瞬で復活した俺は、立ち上がってあやせたんのやわらかな手を取り、甘く囁く。

「俺のこと心配してくれたんだな。嬉しいぜ、あやせ……。」

「そっち!? ていうか、きゅ、急に手を握らないでください。気持ち悪い!

セクハラで訴えますよ!?」

「で、今日は何の用だ?話してみろ。」

「さらっと流した!? ま、まったく、いつもいつもあなたって人は……。」

俺に向き直ると、あやせは途端に悲痛な面持ちになる。

「実は、桐乃のことでご相談があるんです。」

「…………………桐乃に何かあったのか。」

俺は自分でも驚くくらい、低い声を出していた。

あやせは、はっとして、俺を見上げて話を続ける。

「桐乃、何かにとても苦しんでいるみたいなんです。

実は以前にも、何かボーっとしてたり、機嫌が悪そうなことはあったんですけど、

今度のは全然、様子が違ってて……。

いつも落ち着きなくて不安そうなのに、仕事や部活の時だけは、必死なんです。

とても。見てて痛々しいくらいに。」

俺は黙ってあやせの話を聞き続ける。

あやせも相当追い詰められているようで、いつもは落ち着いた声が震えて、一気に

まくしたてて喋っていた。

「私、何があったの、私でよかったら力になるよって、言ったんです。でも桐乃、

全然相談してくれなくて。日に日に憔悴していってるんです。クラスやモデル仲間

のみんなも、桐乃が頑張りすぎておかしくなっちゃったんじゃないかって、そう

言ってて………。何とかしたいのに、もう、私ではどうしようもないんです!!」

よほど桐乃が心配なのだろう。最後は涙声になっていて、息も荒かった。

「あやせ、落ち着け。」

「す、すみません。でも私、心配で……。

せめて、何が原因で桐乃がああなってるのか知りたくて……。」

それで俺を呼んだわけか。

「桐乃の様子がおかしいのは、俺も知っている。

でも、悪い。何が原因なのか、俺にもよく分かっていない。

ただ―――――。」

あやせは黙って俺の話を促す。

「ただ、きっと俺が原因なんだろうな。」

「どういう……ことですか?」

「さっきも言ったろ。俺にもよく分からねえんだ。」

「………いえ。私も、きっとそうなんじゃないかって、思ってました。」

「え?」

「お兄さん。ここ最近の桐乃とお兄さんのことで、私が知らないこと、教えてください。」

「……ここ最近の俺たちのこと?」

「はい。……言っておきますが、どんなことでも、包み隠さず全て、ですよ?」

あやせの目からは光彩が消えていた。

俺はあやせに、ここ数日の出来事を全て話した。

桐乃の偽彼氏騒動の発端から、顛末。

黒猫に告白されて、桐乃に後押しされて付き合うようになったこと。

だけど俺の不甲斐無さからフられてしまったこと。

様子のおかしい桐乃を宥めようとして、大嫌いと言われてしまったことも全て。

本当は包み隠すべきこともあったのだが、それは出来なかった。

俺自身、追い詰められていて、じっと黙って聞いてくれるあやせを前にして、歯止めが

聞かなかった。俺は情けなくも、涙を流しながら、話を終えた。

あやせがハンカチを差し出してくれる。

「すまない、あやせ。ハハ、情けないよな、俺………。」

「そうですね。情けないです。でも………でも、よく分かりました。」

「え?」

「やっぱり、やっぱり桐乃がああなってしまったのは、お兄さんが原因です。」

「どういう………ことだ。」

「私、この間から不思議に思っていることがありました。藤間社長の件です。」

藤間美咲。

化粧品ブランド『エターナルブルー』の女社長。

桐乃をスカウトして海外に連れ出そうとしていた張本人。

思えば、ここ最近の騒動の発端も、彼女に違いない。

「お兄さん。桐乃の嘘の彼氏として、藤間社長に会ったと仰ってましたよね。」

「ああ。」

「それって、本当に藤間社長本人だったんでしょうか?」

……………は?

「すまんあやせ、分かるように説明してくれないか。」

「桐乃があの人にスカウトされていたのは本当です。御鏡さんに説得を頼んでいたらし

いのも本当です。でも、お兄さんが藤間社長に会ったというのはきっと嘘です。」

「お、俺は嘘なんて吐いてないぞ。」

「そうじゃありません。きっと嘘をついたのは…………桐乃です。」

ますます分からない。桐乃が、『美咲さんに会った』と嘘をついた?

「ごめんなさい。言い方が悪かったですね。私が言いたいのは、お兄さんが喫茶店で

会ったという藤間社長は、偽物だってことです。」

「偽物って………どういうことだよ。」

「まず、日本のエタナーの支社があるのに、わざわざ駅前の喫茶店で、っていうのが

不自然です。それに―――――――。

それに、その日は彼女、別件で違う場所にいたはずです。」

信じられない俺を置いて、あやせは続ける。

「私、桐乃がまた海外に行ってしまうなんて嫌だから、なんとか藤間社長を説得したく

て、コンタクトを取るために、彼女の動向を探っていたんです。桐乃に接触したかを

調べるために、最近の過去の動きも。」

「それで、お前の掴んでた情報と、俺たちが会ってたことが食い違うと?」

「ええ。」

訳が分からない。

あの美咲さんが偽物?一体何がどうなってやがる。

「お兄さん。桐乃に、か、『彼氏になって』って言われたんですよね?」

「ああ。言われた。説得するのに必要だからってな。」

だがそれは嘘だった。ならどうして桐乃はわざわざ俺を偽の彼氏に仕立て上げて、偽物

の女社長に会わせたりしたんだ?

困惑する俺に、あやせは言い放つ。

「それ、きっと桐乃は、本気だったんじゃないかと思うんです。」

ドクン。心臓が跳ね上がる音がした。

「なに、を…………。」

「そうじゃなければ、辻褄が合いません。桐乃が嘘をついてお兄さんを連れ出したのも、

お兄さんと喧嘩になって、今度は御鏡さんを嘘の彼氏にしたのも。」

俺はどんな顔をしているだろう。

正直、頭の中が真っ白だ。口の中がカラカラで、喉が熱い。

『―――あんた、あたしの彼氏になってよ。』

『あの……だ、ダメ?』

『違う! っ……違う! あんたのことなんか……あんたのことなんか……好きなわけ

ないじゃん! なに勘違いしてんの!?』

あれが、あれが本気だったっていうのか。

桐乃の様子がおかしかったのも、顔面蒼白だったのも、その後すぐに怒りだしたのも、

全部、全部本気で……。

つまりそれは、あいつが俺のことを―――――。

なのに俺は、あいつに何を言った? どんな顔を、していた?

「き、りの…………。」

俺は信じられない気持ちと、後悔と、罪悪感を込めて桐乃の名前を呟く。

俺ってやつは、最低だ。

シスコンだの、妹が心配だの、可愛くてしょうがないだのと、何を言ってやがるんだ。

結局俺は、あいつの気持ちなんて、これっぽっちも理解していなかったというのか。

今にして思えば、黒猫は、きっとこのことを言いたかったんだろう。

他人の本心を、見ようと努力しなければならない―――――――。

そう俺に告げたあいつは、きっと桐乃の本音に気付いていたんだろう。

急にあんなことを言い出したのも、俺が気付いていないことを指摘するためで。

だからこそ、彼女にとって『もっとも望ましい結末』のため、俺を送り出してくれた。

俺と別れることまでして。

「じゃあ、じゃあ俺との偽装デートも………。」

「ええ。きっと、同じことだと思います。それに、彼氏がいるなんて言い出したのも、

きっと同じで―――――。」

『―――今度紹介してあげよっか? あたしの彼氏』

『兄貴』に構って欲しくて、ついつい『妹』が言っちまった台詞―――。

夏コミの日の瀬菜と桐乃の会話から、瀬菜の言葉を桐乃にあてはめて、俺は安心してい

たことを思い出した。

だがきっと、そんな可愛げのある、ちょっとしたいたずらじゃなかったんだろう。

今や俺は完全に自覚している。俺は桐乃が好きだ。大好きだ。

あいつに彼氏がいるかもって聞いて、ムカついていたのも、心配だったのも、あいつを

彼氏と別れさせようと、無茶苦茶やっちまったのも全部――――。

全部、俺が桐乃を好きだからだ。 正体不明だった気持ちは、しかしそれがごく自然な

ことであるように、俺の心にの中に落ち着いている。

だが俺は、どうすればいいんだろう。

桐乃は妹だ。誰が何を言おうと、俺たちがお互いをどう思っていようと、変わらない。

俺と桐乃は兄妹で、家族なんだ。

黒猫に指摘されて、さっさとケリ着けちまうべきだった気持ちに、まるで整理がつかな

かったのも、俺と桐乃が、兄と妹だからだ。

近親相姦―――――。

いや、そこまではいかなくとも、限りなくそれに近い俺の感情。

「…………あやせ、俺は―――――――。俺はどうすればいいと、思う。」

目の前にいる少女なら、きっと俺の気持ちを否定してくれる。

兄妹でそんなのはダメだと、叱責してくれるはずだ。

どこか縋るような気持ちで、あやせに問いかけたのだが、

「らしくないですよ、お兄さん。 いつものあなたなら、もうとっくに、桐乃を助けに

行ってるはずです。」

「――――――え? あ、あやせ、お前………。」

あやせは俺に穏やかな笑顔を向ける。 その笑顔はさながら、俺の心を救ってくれる、

本物の天使のようだった。

「今だから言っちゃいますけど、私、お兄さんが本当は変態なんかじゃないって、実は

気付いていました。それもずっと前から。……なのに、桐乃の趣味のことに折り合い

をつけるために、ずっと自分の気持ちを騙していたんです。」

「そう、だったのか………。」

「はい。散々酷い事を言っておいて、今更かもしれませんが、謝らせて下さい。

本当に、御免なさい。お兄さん。」

「それは、それはいいんだ。 俺の方も、ずっとお前に嘘をついていて、悪かった。」

そう。それはいい。

誤解は嘘だったかもしれないが、何だかんだで、あやせは俺のことを頼りにしてくれて

いたし、俺もそれを悪くない気持で迎えていたのだから。

だが、今やあやせの誤解は、本物になりつつある―――――。

「あやせ、でも俺は―――。」

「お兄さん。………お兄さんは、桐乃のこと、どう思っているんですか?」

核心を突く問いかけだった。

言えるはずのない俺の感情。あやせの誤解を、偽物から本物へと変えてしまう俺の本音

を、どうして言うことができるだろう。

なのにあやせは、笑顔で俺の背中を押してくれる。

「お兄さん。 私は、お兄さんが何を言っても、絶対に怒ったりしません。

だから言って下さい。 きっと、誰かにそれを言うのは、今のあなたにとって、

とても大切なことのはずですから。」

穏やかな微笑み。あやせの笑顔はまるで、彼女の方が年上で、俺の姉か、母親のようで

もあった。その笑顔に、俺の心は決壊する。

「俺は、俺、は――――――。」

「俺は、桐乃が大切だ。心配で、可愛くって、しょうがない。あいつが俺のところから

いなくなるなんて、どんな形にしろ、絶対に嫌だ。何がなんでも、絶対に手放したく

ない。だから、俺は―――――――!!」

最後の一言。

しかし、それはあやせによって阻まれる。

あやせは俺の唇に指をあて、はにかみながら告げる。

「よく分かりました。なら、その先は、桐乃本人に言ってあげて下さい。」

「あ、あやせ、お前―――――。」

「ふふ。ほんと、お兄さんってばとんだシスコンですね。でも、不思議です。私は、

それが悪い事だなんて、これっぽっちも思わないんですよ。」

そう言ったあやせの表情は、俺の胸に力強い勇気を与えてくれた。

何があっても、きっとこいつは、俺と桐乃の味方でいてくれる―――そう思えた。

あやせと別れた俺は、今桐乃の部屋の前にいる。

このすぐ後のことや、その先のこと――――。考えるべきことは、山ほどあるだろう。

なのに今の俺は、とにかく桐乃に会って話をすることしか頭にない。

頭をからっぽにしたまま、家に飛んで帰ってきた。

覚悟はいいか?――――――――――俺は出来てる!!

……ガチャ!!

ノックもせずにいきなり扉を開けてやる。鍵はかかっていなかった。

ベッドの上で寝そべっていたらしい桐乃は、驚いて起き上がった。

俺はそんな妹の傍に、早足で近づく。

「ちょ、ちょっと何なのイキナリ!?」

「桐乃。お前に話がある。」

「は、はあ!?急に人の部屋に押し入っておいて、何なの!? 意味分かんないんです

ケド!!」

「うるせえ。黙れ。」

俺が低い声を出すと、桐乃は目を見開いてビクッと震える。

「いいから、聞いてくれよ。大事なことなんだ。」

「……分かった。座んなさいよ。」

桐乃はベッドに腰掛けたまま、すぐ傍にクッションを放る。

俺はその上に座り込み、両ひざに手をついて、切り出した。

「お前が聞きたがってたこと、教えてやるよ。」

桐乃は再び驚いて、そして目を伏せる。

俺は構わずに続けた。

「俺は、黒猫にフられちまったんだよ。」

桐乃は眉根を寄せて、やっと俺の顔を見る。

妹の目には隈が出来ていて、どことなくやつれているように見えた。

あやせが言うように、憔悴している様子だ。

「……なんでよ。あいつ、あんたのこと好きだったんでしょ?」

「ああ、それは間違いないと思う。」

「じゃあなんで!?あんただって、あいつのこと好きなんでしょ!?」

「ああ。好きだよ。」

桐乃は膝の上の手を固く握りながら、必死の形相で小さく叫ぶ。

「意味分かんない!じゃあなんで!?」

「それは―――――。」

「それは、俺があいつを一番に見てやれないからだ。あいつは、それじゃあ納得出来

ないんだとさ。そんでフられた。」

「何よ、それ………。」

「意味分からねえか?俺もそう思った。だけどあいつは言うんだ。自分の恋人でいたい

なら、あいつを一番大事だと言える様に、俺の気持ちに決着をつけて来いって。

そう言って、俺の背中を押してくれたんだ。だから―――――。」

俺は正直恐ろしい。

言い出したなら、もう戻れない。

どうあっても、結果がどうなろうと、もう桐乃とは普通の兄妹でいられなくなる。

俺の好きな平凡な日常なんて、もう二度と訪れないだろう。

それに、やはりどこかで、桐乃が俺のことを好きだなんて信じられなかった。

だから恐ろしい。ここまで来てしまった上に、こいつが離れていくのが恐ろしい。

―――――だけど。

だけどな、俺はたった一人でここまで来たわけじゃない。

黒猫は俺の本当の気持ちに気付かせてくれた。

あやせは、怯える俺の背中を押してくれた。

俺の両肩には、2人の想いが込められている。大切な親友への想いが。

だから、絶対に逃げ出したりは出来ない。

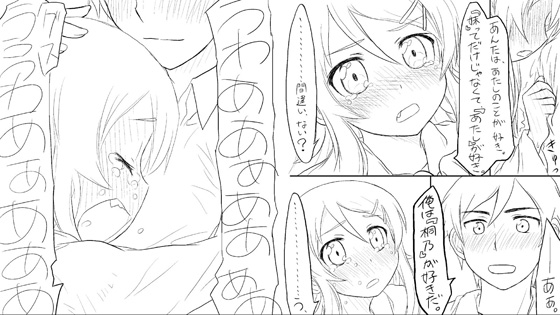

俺は立ち上がり、驚く桐乃の肩を掴んで叫んだ。

「俺は言うぞ、桐乃。 よ―――――っく聞けよおおお!!!!」

「あ、あんた何を……。」

すぅっと息を吸い込み、一気にまくしたてる。

「俺はお前が好きだ!大好きだ!!お前がいないと、生きていけないくらい、お前の

ことが大好きだ!!愛してると言ってもいい!!! いいか、もう一度言うぜ。

俺はお前が好きだああああああああああああ!!!!!」

一気に言い終わると、緊張と不安もあって息が荒くなる。

桐乃は目を丸くして、信じられないような顔をしている。 全身をか細く震わせて、

ただただ俺の顔を見ていた。

「お、おい。桐乃?」

「……と?……ほんとに? 本気なの? そんなこと言って、どういうつもり?」

「どうもこうもねーよ。俺はお前が好きだから、もう絶対手放す気は無いって、

そう言ってるんだ。」

「でも、だって……あたしたち、兄妹だよ? あのときは、あんたもそう言ってた

じゃん。気持ち悪いみたいな顔して、何言ってんだーって……。なのに……。」

桐乃は立ち上がり、胸倉をつかんで俺を睨みつける。

「なんなのよあんたは!! あたしはどうすればいいのよ!? あたしは、あんたの

妹だから、……だから、黒いのと付き合うのだって応援してあげたじゃん!!!!

服もデートコースも選んであげて、毎日デートさせて!!………なのにあんたたち

別れるし…………もう、どうしていいか分かんないって思ってたら、今更そんな、

そんなこと言って!!!あんたにとって、あたしは妹なんでしょ!?妹だから、い

ろいろ助けてくれて、優しくしてくれて……それだけなんでしょ!!?だから、だ

からあたし、あたしは…………。」

「桐乃…………。」

そういう………ことかよ。

つまりこいつは、あれだけの騒動を起こしても、てんでこいつの気持ちに気付かない

俺を振り切るために、黒猫の背中を押して、俺たちが付き合うようにしたのか。

「俺と黒猫が付き合えば、お前は今までどおり、俺の妹で、黒猫とは仲良く友達とし

てやっていける………そういうことか。」

「……そうだよ。 あたしとあんたは兄妹で、あいつはあたしの友達だから。

だから、それが一番いいと思った。 だって、それが普通じゃん?

あたしもあんたも、黒いのもみんな幸せ。そういう将来が、一番いいと思った。

それに、あたしのせいで、みんなに迷惑かけたから………。」

「だからお前が大人しくしていることにしたってわけか。………そうだな。それが普

通だし、上手い落とし所だと思う。」

確かに拗れていた俺たちの関係。

その解決策として桐乃から提示された、俺たちの将来像。

きっとそれは、普通で、楽しくて、みんな幸せになれる、理想的なものだろう。

だけどな。

「悪いが桐乃。そんな将来はもう来ない。なぜなら―――。」

心の中で、今も俺が戻ることを待っていてくれているだろう、黒猫に謝罪する。

そして、俺たち兄妹のために、俺を送り出してくれたことに感謝する。

「俺はもう、黒猫とは恋人にはなれない。俺が好きなのはお前だからな。」

「――――っ。」

またも、桐乃は驚いて目を丸くする。

俺の胸倉も離して、俯いてしまった。

「じゃあ、あいつはどうなんのよ?あいつは、あんたのこと好きなんだよ?

あたしと、あんたと、あいつと沙織と………もう、みんなで遊んだり出来なくなる

かもしんないじゃん。あんた、それでもいいの?」

沙織にサークルクラッシャーと呼ばれてしまう未来。

一度は回避されたはずのその結末を、桐乃は口にする。

だが、そんなことには、絶対にならない。なぜなら――――。

「てめえ、もっと友達を信じろよ。」

「………え?」

「黒猫は言ってたぞ。お前のこと大好きだって。お前のこと妹みたいに思ってるって。

お前が居なくなった時は寂しかったって、そう言ってた。」

「あいつが……?」

桐乃の頬を涙が伝う。

その涙を拭ってやることはせず、続けて言う。

「そうだよ。なのにお前は、そんな優しいあいつが、俺たちから離れて行っちまうって

本気でそう思うのか?あいつのこと、信じてやれねーのかよ。」

「そ、それは……………。」

「妹ってのはな、手がかかるんだよ。ムカつく奴なんだ。でも心配で、放っておけない

もんなんだよ。だから、あいつがそう思ってる限り、お前たちの仲がどうこうなんて

なるわけねえ。」

「あ、あんたがそーいうコト言う!?じ、自分は、ずっとずっと、あたしのことほった

らかしにしてたくせに!!!」

「……それについては、何て謝っていいか分からん。でも、あいつは俺じゃない。

だから、あいつのことは信じてやってくれ。」

桐乃は、グスっと鼻を鳴らし、少し黙っていたが、

「………分かった。あいつのこと、信じる。」

「……そっか。良かったぜ。」

「でも、あんたのことは許してやんない。」

「……………おう。分かってる。」

「は?何それ。あんた諦めんの?あたしに許して欲しくないわけ?」

それはいつも通りの、ムカつく桐乃の態度だった。

妙に懐かしい気がして、

「そ、そんなことねーよ。何だよ。どうして欲しいんだ?聞いてやるから言ってみろ。」

「うん。じゃあ……。」

ぼすっと、俺の胸に頭から倒れこんでくる桐乃。

なんとか支えてやると、甘い香りと柔らかな感触がして、ドキッとしてしまう。

「あたしのこと、今までの分も、ずっと、ずう~~~~~~~っと、大事にするコト。

そしたら、許してあげなくもない。」

「お、お前、それって……。」

俺に言わせず、桐乃は問いかける。

「ね。あんた、これからは、あたしの彼氏だかんね。分かってる?」

「―――――。」

その言葉に、俺の心臓は信じられないほど締め付けられる。

「あと、二人っきりの時は『京介』って呼ぶから。」

「ま、まあ好きにしろよ。」

「デートは、こないだみたいのじゃヤだからね。ちゃんと勉強しておくこと。」

「……努力するよ。」

「メールしたら、すぐ返事して。あんま他の女にデレデレしないで。」

「……………おう。」

メンドくせえなあ急に。でもまあしょうがないかね。

桐乃はよし、と呟き、俺の服をきゅっと掴んで顔を上げ、最後の審判を下す。

「最後に確認するけど、あんたは、あたしのことが好き。『妹』ってだけじゃなくて、

『あたし』が好き。………………間違い、ない?」

もう、二度と平凡な日常はやってこない。

そう警鐘をならすかのような心臓の音が煩わしかった。

だが、そんなものじゃ、全然、俺を止めるには足りない。

「――――――ああ。俺は『桐乃』が好きだ。」

「………………………………………う、」

う?

「うわああああぁぁあぁああああああぁああああ!!グス、ぅううわああああああ……」

桐乃は俺の背に腕を回してしがみつき、子供のように泣きじゃくる。

それはきっと、こいつの気持ちの大きさなのだろう。そう思って、今更ながら妙に照れ

くさくなる。

「お、お前……な、泣くなよ馬鹿。」

俺はおろおろとしてしまい、泣いている桐乃の頭を撫でてなんとか宥めようとしていたが、

とうとう妹は泣きやまず、俺は桐乃が泣きやむまで、ぎゅっと抱きしめてやるのだった。

桐乃がこんなだからか、俺は考えてしまう。

俺たちのこれからのこと、将来のこと―――――。

きっと楽しい事ばかりじゃないだろう。どうあっても、俺と桐乃は血のつながった、実の

兄妹なのだから。

それでも、もう二度とこいつをこんな風に泣かせたくない。そのためだったら何だって

してやるさ。

平凡な日常にそっと別れを告げ、俺はこれからの日々に思いを馳せる―――――――。

FIN

435 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/02/13(日) 00:35:05 ID:ltafZec/0 [1/11]

最終更新:2011年05月01日 22:36